子どもの頃から図鑑が好きだった。特に『宇宙』と題された箱入りの図鑑は、飽かず眺めていた。(右図:学習研究社から刊行されていた図鑑シリーズ)

といっても、半分は怖いもの見たさだったと思う。

いまでもそうだけれど、そもそも自分がいる地球とは遠く離れたどこかに、それこそ無数の星があるというだけでも十分驚異だった。図鑑に印刷された写真や図を見る。地球とはまた別の「世界」がどこか遠くにあるという感覚が否応なく迫ってくる。それはなぜか落ち着かない心持ちをそそられることだった(子ども向け世界文学全集で読んだウェルズの『宇宙戦争』とその挿絵の影響もあったと思う)。

それだけではない。そうした星々のあいだには文字通り何もない空間が茫漠と広がっているというだけで、なんだか空恐ろしい気がした。なんにもない空間のことを考えていると、なぜだか、自分が死んでいなくなった後の世界のことが連想された。自分が死ぬと、粉みじんの分子や原子に分解する(というのも、別の図鑑で得た知識だったのだが)。いまは生きていて形をとっている自分が、なんにもない宇宙の空間のようになってしまうというのは、いったいぜんたいどういうことか。そんなことをぐるぐると考える。そうしてまた図鑑に印刷された銀河の写真に目を落とす。大人に向かってそのことは言わなかったような気がする。

子どもの私にとって、宇宙の図鑑を眺めるということは、そういう怖くもあり、楽しくもあるような、落ち着かない心持ちになることも含まれたことだった。

久し振りに宇宙の図鑑を手にした。サイエンス・ライターとしても活躍しているマーカス・チャウンの『太陽系図鑑』(糸川洋訳、オライリー・ジャパン、2012/04、ISBN:4873115167)である。

本を開く前に、私は少しく心配になった。なにしろ、宇宙の図鑑にはそんな記憶がある。それに、かつて宇宙の図鑑に熱中した30年前と比べたら、宇宙や天体を撮影した映像は、それこそネット上や科学雑誌で、いくらでも目にする機会がある現在は21世紀である。そうした写真や映像を見るたび、やはりいい知れない気持ちになることは代わりがないものの、もはやありふれた経験になっているから、図鑑を見てもあまり心が動かないのではないかと思ったのだった。

でも、心配は無用だった。例によって太陽系全体を表した図から始まって、太陽、水星、金星、地球、月、火星と、各惑星の写真が、多数の関連データや図と共に配置されていて、目をページに吸い込まれてしまった。惑星だけではなく、フォボス、ダイモス、イトカワといった衛星や小惑星にもページが割かれている。かつてと同じかどうか分からないけれど、未知のものに触れて、そぞろ好奇心が沸き立つ感じと共に、あの無常感のような感慨にとらわれた。私の目は、いまだよく分かったとはいえない星々に引き寄せられた。

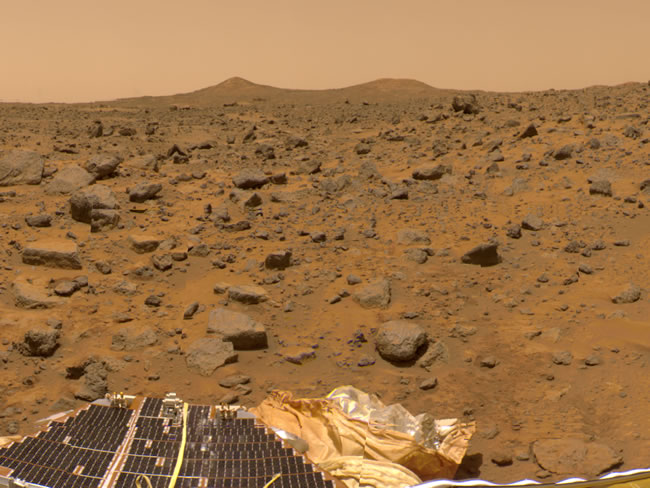

ネットで何度も眺めたはずの火星の地表を撮影したマーズ・パスファインダーによる写真などは、どれだけ長い時間眺めてしまったか分からない。本書では、この写真が見開きを使って細長いパノラマ写真として掲示されている。仕事に差し障りがなかったら、ベッドに寝転がってこの図鑑を日がな眺めていたいくらいだ。

コンピュータのディスプレイで、拡大縮小や移動しながら眺めるのもいいけれど、こうして大きめの紙に美しく印刷された図鑑のページを眺めるのもやはりいい。両者の最大の違いは、飽かずじっと眺める気になれるかどうかだと感得する。そうはいっても発光するタイプの表示装置では、いつまでもという気にはなれない。

また、コンピュータのプログラムを使えば、利用者の操作や動画など、動的な表現も活用できる(チャウン氏のウェブサイトによれば、本書のiPad用アプリケーションも出ているようだ)。それにはそのよさがあるとして、他方で紙の図鑑なら、動くもの(ただでさえコンピュータの画面は秒間何十回と書き換えられている)から急き立てられることがないのもよいところ。動かない紙面を静かにじっと、好きなだけ眺める。そう言えば当たり前過ぎて、かえってなにを言っているのか分からないくらいだけれど、この図鑑をしげしげと眺めながらそんなことを考えた。

また、この図鑑は解説も工夫が凝らされている。例えば、「太陽の組成」という解説を少しお目にかけてみよう。こんな具合の文章なのだ。

セシリア・ペインは20世紀で最も重要な天文学の博士論文を書きましたが、彼女の名前はほとんど知られていません。彼女は、地球にはほとんど存在しないガスである水素とヘリウムが太陽の98%を占めていることを1920年代に発見しました。大きな物議をかもす内容だったため、彼女は、2つのガスの存在比は「あり得ないほど高く、これが事実と異なることはほぼ確実である」と論文に書き添えました。何年も後になって、彼女の説を裏付ける山ほどの証拠が提示されたときその功績を横取りしたのは、彼女の指導教官のヘンリー・ノリス・ラッセルでした。

ペインの示した結果が物議をかもしたのは、当時はだれもが太陽は鉄からできていると考えていたからです。19世紀にドイツの科学者たちが、原子を過熱すると独自の色、つまり波長の光を発して輝くことを発見しました。酸素、水素、カルシウム、金など、あらゆる元素がそれぞれ独自の指紋を持っていました。この新しい科学、分光学で太陽のスペクトルを調べた結果、ひとつの元素の指紋が圧倒的に目立っていることがわかりました。その元素とは鉄です。(以下略)

(同書、p.30から引用)

こんなふうに教科書ではあまりお目にかかれない、しかし科学的事実の発見という点ではとても重要なエピソードを紹介しながら、太陽にまつわる発見の歴史を説き起こす文章は、サイエンスライターの面目躍如たるものがある。太陽の質量を、バナナの質量で数えると何本になるかなど、一度目にすると忘れがたいような冗談も交えながら、太陽系にまつわる最新の知見を読者にもたらす愉快な図鑑。ちょうど当方が古代以来の占星術について思いを巡らせていたこともあって、二重の意味で堪能したのだった。

⇒オライリー・ジャパン > 『マーカス・チャウンの太陽系図鑑』

http://www.oreilly.co.jp/special/solarsystem/

⇒Marcus Chown - home page(英語)

http://www.marcuschown.com/

⇒Lunar and Planetary Institute > The Red Planet: A Survey of Mars(英語)

http://www.lpi.usra.edu/publications/slidesets/redplanet2/redplanet_index.shtml

同研究所の火星関連の写真を多数掲載したページ。